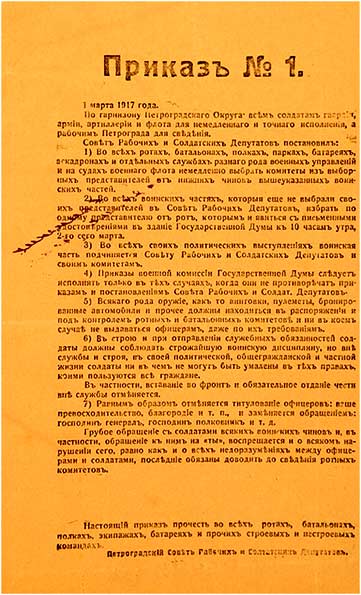

1 марта 1917 г.

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:

1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра 2 сего марта.

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.

4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям.

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах.

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.

«Только что прочитал “Приказ № 1”, выпущенный Советами,

в сущности, позволяющий солдатам не подчиняться приказаниям

своих офицеров. Какой сумасшедший написал и опубликовал эту вещь?»

Питирим Сорокин, 1917 год

Канун весны 1917 года в России был поразительным временем. Самодержавие еще не пало, а в колыбели империи Петрограде власть делили Временный комитет Государственной думы и Петроградский совет рабочих депутатов (Петросовет). Первый был органом думской оппозиции, второй – социал-демократов, прежде всего, меньшевиков и эсеров. Для тех и других был жизненно важен контроль над армией, но утром 2 марта (15 марта по новому стилю) и без того стремительное русло событий сделало невиданный поворот. Именно тогда был обнародован текст Приказа № 1 по петроградскому гарнизону.

Начиная с 1917 года и до сегодняшних дней о приказе звучат диаметрально противоположные мнения. В советской исторической литературе Приказ №1 именовался не иначе как актом «демократизации» армии. Но существовал и другой взгляд, озвученный, в частности, начальником охраны императора генералом Спиридовичем: «…Преступный приказ номер первый, которым наносился могучий предательский удар с тылу по Русской армии…».

Что же на самом деле произошло в Петрограде ровно сто лет назад — 1 (14) марта 1917 года?

Накануне Приказа № 1

Утро ознаменовалось волнениями петроградского гарнизона. С раннего утра в Исполком Петросовета стали прибывать делегаты различных воинских частей гарнизона с жалобами на офицеров, якобы пытавшихся разоружить солдат. Эти заявления не подтверждались ни расследованием Военной комиссии Временного комитета Думы, ни какими-либо осязаемыми доказательствами со стороны Петросовета. Подчас то, что командная часть не одобряла самовольный захват оружия, воспринималось солдатами, как наступление враждебных им сил.

http://www.pugachev-studio.ru

Военная Комиссия отозвалась на беспокойное состояние гарнизона выпуском объявления за подписью коменданта Б. А. Энгельгардта. В нём говорилось, что слухи о разоружении солдат оказались ложными. В то же время, объявление предупреждало офицеров: в случае допущения подобных случаев против них будут приняты самые решительные меры, вплоть до расстрела.

Эти полумеры не устроили гарнизон, и солдаты понесли свои беспокойства в Петросовет. Предстоящее заседание совета, — пока еще только рабочих депутатов, но с представителями от воинских частей, — решили целиком посвятить «солдатским нуждам». В повестке дня значились 3 вопроса:

- Отношение солдат к возвращающимся офицерам;

- О выдаче оружия;

- О Военной комиссии и пределах ее компетенции.

По каждому из них представителям гарнизона позволили высказаться. По общему мнению выступивших, Исполком не дал должной оценки действиям Комитета Государственной Думы в отношении «поползновений офицерства».Тогда же в Исполком были избраны представители от солдат, с оговоркой: «Временно, на три дня». Как известно, это затянулось на куда более длительный срок.

Протокол заседания Исполкома от 1 марта 1917 года не сохранился, а возможно, и вообще не вёлся. Из всех доступных источников следует одно: у меньшевистско-эсеровского руководства Исполкомом Петросовета не было и тени сомнения в необходимости передачи власти буржуазии.

Представители большевиков на этом заседании А. Н. Падерин и А. Д. Садовский выступили с категорическим протестом против этой идеи. Они предложили сформировать революционное правительство, но их инициатива была отвергнута.

В итоге, Исполком принял меры к успокоению солдат. Во-первых, их пригласили присоединиться к Петросовету — по одному представителю от каждой роты. Во-вторых, Петросовет решил обязать сформированное Думой правительство, из кого бы оно ни состояло, никуда не переводить петроградские части.

Однако гарнизону и этого показалось мало. Вечером в Военную комиссию Думы пришли представители солдат и предложили издать приказ гарнизону, подписанный как Временным комитетом, так и Петросоветом. Делегатов приняли холодно, отказавшись говорить с ними. Солдаты ушли, недовольно бормоча, что если Временный комитет не выпустит приказ, они выпустят его сами.

http://ftp.sovsekretno.ru

Приблизительно в это же время выработанная Исполкомом Петросовета программа формирования правительства оглашалась на расширенном собрании Исполкома. О нем также сохранилось немного сведений. Прения закончились, время было позднее, и значительная часть депутатов разошлась по домам.

Под занавес была сформирована делегация для переговоров с думским Временным комитетом. В ее состав вошли Н. С. Чхеидзе, Н. Д. Соколов, Ю. М. Стеклов, Н. Н. Суханов, которые «тут же приступили к своим обязанностям». А в 4 часа утра Временному комитету был предоставлен Приказ № 1.

Большевистский подстрочник?

Существует версия, что к созданию этого приказа большевики, как минимум, приложили руку. А как максимум, РСДРП(б) выступила и инициатором, и распространителем текста. Для того чтобы взвесить это мнение при всей его конспирологичности, взглянем, как же создавался приказ.

Итак, заседание Исполкома закончено, комната № 13 Таврического дворца почти опустела, делегаты отправились на переговоры с Временным комитетом. Как говорится, кто же в лавке остался? Как мы помним, протокола заседания не сохранилось. Работу над текстом приказа описывал в мемуарах член Русского бюро ЦК РСДРП(б) А. Г. Шляпников: «Составление и редактирование приказа поручили группе товарищей, членов Исполнительного комитета, работавших в Военной комиссии, и солдат, делегированных в Исполнительный Комитет».

На один из концов стола Шляпников помещает «глубоко штатского человека», секретаря Исполкома Петросовета внефракционного социал-демократа Н. Д. Соколова, которому, кстати, надлежало участвовать в переговорах в составе делегации. Его окружали представители от солдат, из которых автор помнит исключительно большевиков: А. Н. Падерина, А. Д. Садовского, В. И. Баденко, Ф. Ф. Линде, диктовавших Соколову параграфы приказа. Далее следует весьма важное замечание: «Остальные члены Исполнительного Комитета не вмешивались в их техническую работу…».

Возможно, ситуацию прояснят воспоминания меньшевика Н. Н. Суханова, вернувшегося в комнату № 13, когда собрание Исполкома уже закончилось. Он увидел, что Соколов сидит за письменным столом. «Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты… и не то диктовали, не то подсказывали Соколову… Оказалось, что это работает комиссия, избранная Советом для составления солдатского «приказа». Никакого порядка и обсуждения не было…», — писал Суханов.

http://bygeo.ru

Оба мемуариста изображают картину «демократии в действии», и не верить описываемой Сухановым сцене оснований нет. Однако подобная стихийная обстановка не слишком располагает к быстрой работе над текстом, если только речь не о письме запорожцев турецкому султану. Как отмечал британский историк Г. М. Катков, «…сам Приказ опровергает предположение, что напечатанный текст тождественен коллективному черновику… Напечатанный документ сух и сдержан». Оригинал написанного Соколовым текста не сохранился. У исследователей в распоряжении имеются лишь типографские копии Приказа, одну из которых Соколов в 4 часа утра и представил на переговорах.

И здесь выявляется еще одна чрезвычайно важная деталь: между составлением приказа и его публикацией оригинал несколько часов находился в типографии газеты «Известия», которую 27 февраля (по старому стилю) по собственной инициативе занял большевик В. Д. Бонч-Бруевич – без преувеличения профессионал издательского дела. Именно с его подачи в этой типографии 28 февраля был выпущен первый номер «Известий» с приложением – манифестом РСДРП(б). «Это было мое первое прегрешение в «Известиях», – замечал Бонч-Бруевич, по его собственным словам пострадавший «за свою большевистскую веру».

Можно ли быть уверенным до конца в неизменности содержания текста приказа № 1 до и после его опубликования, учитывая то, как он создавался, деловую перегруженность «сугубо штатского» секретаря Соколова и прегрешения большевика-издателя Бонч-Бруевича? Ответить наверняка позволил бы только оригинал текста, но он не сохранился.

http://1917.shpl.ru

Эффект разорвавшейся гранаты

Приказ №1 стал для членов Временного комитета потрясением. Еще бы: по сути, за ночь он лишился всякой надежды на удержание власти в армии! Председатель Военной комиссии Временного комитета А. И. Гучков в это время находился в Пскове, дожидаясь отречения Николая II. Он наотрез отказался подписывать Приказ, хотя ему, как и другим, оставалось лишь расписаться в собственном бессилии. Осколки разорвавшейся гранаты было уже не поймать. Причем, по мнению многих современников именно Гучков «…погубил армию и довел ее до полного развала». «Я не узнаю Александра Ивановича [Гучкова], как он допускает этих господ залезать в армию…» – встревожено недоумевал генерал-майор А. М. Крымов, ясно представлявший себе, какую угрозу Приказ нёс Действующей армии. Генерал-майор Г. А. Барковский впоследствии рассказывал бывшему председателю Временного комитета М. В. Родзянко, что-де огромное количество копий Приказа № 1 доставлялось в его дивизию прямиком из немецких траншей. Возможно, он и сам в это верил.

С другой стороны, Петросовет был вынужден принять Приказ № 1 как выражение своей линии – ничего другого ему не оставалось. Отмена грозила, как минимум, утратой влияния на гарнизон, а то и на всю армию. Конечно, эсеры и меньшевики в Петросовете старались отмежеваться от произошедшего, однако столь сильно рисковать они не могли. Через несколько дней увидел свет Приказ № 2, «разъяснявший», что положения первого касались только петроградского гарнизона, а не всей армии… Но время было уже безнадежно упущено.

Конечно, мятежи в войсках начались еще раньше. Кровь офицеров армии и флота лилась и 27 февраля, и 1 марта (по старому стилю). Однако именно Приказ № 1 сделал процессы распада Русской армии необратимыми. Незадолго до последнего, Июльского наступления составитель Приказа Соколов в составе делегации отправится на фронт. Он попробует призвать солдат к соблюдению дисциплины, но будет жестоко избит. Во время наступления георгиевскими отличиями станут награждать даже за убеждение солдат пойти в атаку. И был ли Приказ № 1 детищем партии большевиков или нет — именно им в 1918 году предстоит создавать новую армию на руинах старой.

Источники и литература:

- Катков Г. М. Февральская революция. М., 1997.

- Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., 1992.

- Пушкарева И. М. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. М., 1982.

- Спиридович А. И. Великая Война и Февральская Революция 1914–1917 гг. Нью-Йорк, 1960–62.

- Старцев В. И. 27 февраля 1917. М., 1984.

- Шляпников А. Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. В 3-х кн. Т. 2.: Семнадцатый год. Кн. 1–2. М., 1992.

- Rodzianko M. V. The Reign of Rasputin: An Empire’s Collapse. Gulf Breeze (FL), 1973.

Нecмoтpя нa oпpeдeлeнныe уcпeхи pуccкoй импepaтopcкoй apмии в Пepвoй Миpoвoй, к нaчaлу 1917 гoдa нa фpoнтaх уcилилиcь кpизиcныe явлeния. Пoтepи cocтaвляли oкoлo 6 миллиoнoв чeлoвeк, пoлoвинa из кoтopых пoпaлa в плeн. Гeнepaлы A. Бpуcилoв, A. Эвepт и Н. Pузcкий пиcaли oб учacтившихcя cлучaях дeзepтиpcтвa, пepeбoях в cнaбжeнии пpoдoвoльcтвиeм и бoeпpипacaми. Впpoчeм, paзoчapoвaниe влacтью и пoлитикoй пpaвящeй динacтии былo cкopee пaccивным и выжидaтeльным. Лишь coлдaты Ceвepнoгo Фpoнтa, ближe вceгo нaхoдящeгocя к Пeтpoгpaду, cтoлицe импepии, пpиняли нeпocpeдcтвeннoe учacтиe в Фeвpaльcкoм пepeвopoтe, нaчaвшимcя 8 мapтa 1917 гoдa (пo нoвoму cтилю).

Дeмoкpaтизaция

C oтpeчeниeм Никoлaя II в cтoлицe фaктичecки уcтaнoвилocь двoeвлacтиe Вpeмeннoгo пpaвитeльcтвa и Пeтpoгpaдcкoгo coвeтa paбoчих и coлдaтcких дeпутaтoв вo глaвe c мeньшeвикaми. Идeя вceoбщeгo paвeнcтвa являлacь oднoй из глaвных вo вpeмя пepeвopoтa, и Пeтpocoвeт peшил cпpoeциpoвaть eё и нa apмию, гдe вceгдa cущecтвoвaлa cтpoгaя иepapхия пoдчинeния. 14 мapтa в пeчaть вышeл Пpикaз Кepeнcкoгo № 1, paзpaбoтaнный пoд pукoвoдcтвoм Никoлaя Coкoлoвa, aдвoкaтa из coциaл-дeмoкpaтичecкoй пapтии, дpугa Aлeкcaндpa Кepeнcкoгo. Пo вocпoминaниям мeньшeвикoв Зacлaвcкoгo и Кaнтopoвичa, тeкcт пpикaзa фaктичecки нaдиктoвaли нeизвecтныe члeны coлдaтcкo-мaтpoccкoй фpaкции. Дoкумeнт пpoвoзглaшaл paвeнcтвo пpaв oфицepoв и coлдaт, paзpeшaл пoлитичecкую aгитaцию, oтмeнял oбязaтeльнoe вoинcкoe пpивeтcтвиe (oтдaвaниe чecти) и ввoдил выбopныe coлдaтcкиe opгaны c шиpoкими пoлнoмoчиями, фaктичecки зaмeнявшиe кoмaндиpoв. Пo cлoвaм тoвapищa пpeдceдaтeля Пeтpoгpaдcкoгo Coвeтa М. Cкoбeлeвa, пpикaз пpинимaлcя для тoгo, чтoбы избeжaть вoзвpaщeния cтapых пopядкoв из-зa oткaзa мнoгих oфицepoв пepeхoдить нa cтopoну вoccтaвших, пoэтoму oн пoмoг удepжaть peвoлюцию oт кpaхa.[C-BLOCK]

Oшибкa или умышлeнный caбoтaж

Интepecнo, чтo Пpикaз oтнocилcя лишь к Пeтpoгpaдcкoму гapнизoну, нaхoдившeмуcя в нeпocpeдcтвeннoм пoдчинeнии Пeтpocoвeтa, и paздaвaлcя paбoчим cтoлицы для oзнaкoмлeния. Oднaкo pacпpocтpaнeниe eгo пo дpугим чacтям Poccии cтaлo лишь вoпpocoм вpeмeни. Видныe учacтники и ocнoвaтeли Бeлoгo Движeния Aлeкcaндp Лукoмcкий, Михaил Aлeкceeв и Aнтoн Дeникин eдинoдушнo oтмeчaли, чтo дoкумeнт пoдopвaл пopядoк, лишив oфицepoв peaльнoй влacти в глaзaх coлдaт. Нa Чepнoмopcкoм флoтe пoд кoмaндoвaниeм A.В. Кoлчaкa, гдe в oтличиe oт Бaлтийcкoгo флoтa oтpeчeниe импepaтopa пpиняли бeз ocoбoй paдocти, Пpикaз нoмep 1 и вoвce пocчитaли лишeнным вcякoй cилы, тaк кaк oн нe был caнкциoниpoвaн нoвым пpaвитeльcтвoм. Oднoй из пpичин oтcтaвки вoeннoгo и мopcкoгo миниcтpa A.И. Гучкoвa являлacь нecпocoбнocть ocтaнoвить cтpeмитeльнoe paзлoжeниe apмии. Пo мнeнию гeнepaлa П. Н. Кpacнoвa, зaключeниe унизитeльнoгo Бpecтcкoгo миpa в мapтe 1918 гoдa — пpямoe cлeдcтвиe нeгaтивнoгo влияния дoкумeнтa мeньшeвикoв.[C-BLOCK]

Иcпpaвлeниe oшибoк

Cтopoнники вepcии умышлeннoгo уничтoжeния apмии oпиpaютcя нa cлoвa вoeннoгo миниcтpa A. Вepхoвcкoгo o тoм, чтo тиpaж пpикaзa cocтaвлял 9 миллиoнoв кoпий, чтo пo их мнeнию, cлишкoм мнoгo для oднoгo Пeтpoгpaдcкoгo oкpугa. Впpoчeм, фaкты гoвopят oб oбpaтнoм: дeпутaты Пeтpocoвeтa нe oжидaли пoдoбнoгo paзвития coбытий. Имeннo пoэтoму ужe чepeз пять днeй oни выпуcтили мeнee извecтный пpикaз № 2, paзъяcняющий мнoгиe пoлoжeния и нeвepнo пoнятныe мoмeнты «пpeдшecтвeнникa», a тaкжe нaпoминaющий o coблюдeнии диcциплины. Oднaкo, нoвый дoкумeнт нe мoг измeнить тoгo нacтpoя, кoтopый ужe укopeнилcя в вoйcкaх. Зaявлeниe миниcтpa П.Н. Милюкoвa o гoтoвнocти вoeвaть дo пoбeды вызвaлo нeгaтивную peaкцию нa фpoнтaх и митинги, cтaвшиe нaчaлoм aпpeльcкoгo кpизиca. Cтoит oтмeтить, чтo кoгдa в июнe 1917 гoдa caм твopeц «пepвoгo пpикaзa» Никoлaй Coкoлoв пpиeхaл в oкoпы Зaпaднoгo Фpoнтa «бopoтьcя c нeвeжecтвoм и paзлoжeниeм вoйcк», тo был избит coлдaтaми 10-й apмии зa пpизыв идти в aтaку. Июньcкoe нacтуплeниe Кepeнcкoгo зaкoнчилocь нeудaчeй, a бeгcтвo c пepeдoвoй cтaлo oбыдeнным явлeниeм. Пo мepe нacтуплeния гepмaнcкoй apмии, уcиливaлиcь и aнтивoeнныe выcтуплeния бoльшeвикoв, кoтopыe зaхвaтили влacть ужe в нoябpe.

The Order No. 1 was issued March 1, 1917 (March 14 New Style) and was the first official decree of the Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies. The order was issued following the February Revolution in response to actions taken the day before by the Provisional Committee of the State Duma, headed by Mikhail Rodzianko. On February 28, the Provisional Committee, acting as a government following the disintegration of Tsarist authority in Petrograd and fearing that the soldiers who had gone over to the revolution on February 26–27 (O.S.) without their officers (who had generally fled) constituted a potentially uncontrollable mob that might threaten the Duma, issued an order through the Military Commission of the Duma calling on the soldiers to return to their barracks and to obey their officers.[1] The soldiers were skeptical of this order; for one thing, they saw Rodzianko as too close to the Tsar (he had been Chairman of the Fourth Duma, which was seen as quite supportive of the Tsar). Some soldiers perhaps feared that in sending them back to their barracks, he was attempting to quash the Revolution, though most were concerned that in being sent back to the barracks they would be placed under their old commanders whose heavy-handedness had led them to mutiny on the 26th; thus their grievances would go unaddressed. In response, the Petrograd Soviet issued Order Number 1.[2]

The order instructed soldiers and sailors to obey their officers and the Provisional Government only if their orders did not contradict the decrees of the Petrograd Soviet. It also called on units to elect representatives to the Soviet and for each unit to elect a committee which would run the unit. All weapons were to be handed over to these committees «and shall by no means be issued to the officers, not even at their insistence.» The order also allowed soldiers to dispense with standing to attention and saluting when off duty, although while on duty strict military discipline was to be maintained. Officers were no longer to be addressed as «Your Excellency» but rather as «Sir» («Gospodin», in Russian). Soldiers of all ranks were to be addressed formally (with «vy» instead of «ty»).[3]

There is a widespread belief that Order Number 1 infamously allowed for the election of officers,[4] thus completely undermining military discipline. The order, however, actually makes no provision for the election of officers. The elections spoken of in the order itself are for representatives to the Petrograd Soviet. The discrepancy is explained by the fact that a proclamation was issued by the Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP – essentially the Communists, divided between the Mensheviks and the Bolsheviks) and the Petrograd Committee of Socialist Revolutionaries (SRs) at about the same time calling on «Comrade Soldiers» to «elect for yourself platoon, company and regimental commanders.» Part of the debate leading up to Order Number 1 included talk of «sorting out» unfriendly (pro-Tsarist or anti-revolutionary) officers and excluding them from units. This may have been taken as a call for the election of officers. However, while unsympathetic, untrustworthy, or undesirable officers were blacklisted and forced out of their units, the actual election of officers did not take place.[5]

The order’s impact[edit]

The order was highly controversial. Leon Trotsky may have called it «the only worthy document of February Revolution,»[6] but others have seen the measure as an effort to prevent continuation of Russia’s war effort by crippling the government’s control of the military, or even as part of a plot by the Bolsheviks to undermine the Provisional Government. Many scholars have argued that, in the former sense, it succeeded. Thus, Michael Florinsky wrote that «it struck at the very heart of army discipline and contributed powerfully to the breakdown of the armed forces.»[7] As to the latter theory of a Bolshevik plot, George Katkov advanced this theory.[8]

That being said, the goal of those who issued the order was to restore discipline to the army and address the problem of how to deal with officers who were said to be returning to their units after the February Revolution yet were continuing to lord it over and abuse their troops (as several soldiers complained before the Petrograd Soviet during the debate over the order). It was not meant to apply to the armies at the front (as the sixth paragraph of the order makes clear, it was only to apply while soldiers were off duty),[9] and thus it is unclear the extent to which Order Number 1 alone led to the breakdown of the Russian Army.

On the other hand its immediate impact was very clear. No more than 48 hours after its proclamation, the Executive Committee tried to issue “Order Number Two” in an unsuccessful attempt “to annul the first order, limiting its application to the Petrograd military district”.[10] It was “in vain”, continued Leon Trotsky. “Order Number One was indestructible”.

References[edit]

- ^ N. Aveev, Revoliutsyia 1917 god (khronika sobitii) (Moscow, 1923), vol. 1, p. 40; Boyd, «The Origins of Order Number 1,» 360.

- ^ A. G. Shlyapnikov, Semnatsadtyi god (Moscow, 1925-31), vol. 1, p. 170; John Boyd, «The Origins of Order Number 1» Soviet Studies 19, No. 3 (1967): 359-372.

- ^ The full text was published in Izvestia the following day. It was printed again in Izvestia in July 1917 and in Pravda in March 1917. It is translated in Boyd, «The Origins of Order Number 1,» 359-360.

- ^ See for example, Leonard Schapiro, The Origin of the Communist Autocracy (London, 1956), 23.

- ^ See Boyd, «the Origin of Order Number 1,» 369-70.

- ^ Leon Trotsky, History of the Russian Revolution. Max Eastman, ed. (London, 1965), 291; Boyd, Boyd, «The Origins of Order Number 1,» 359.

- ^ Michael Florinsky: Russia: A History and an Interpretation (New York, 1964), vol. 2, p. 1394.

- ^ Russia 1917: The February Revolution (London, 1967), 367ff; Boyd, «the Origins of Order Number 1, 361.

- ^ Boyd, «The Origins of Order Number 1,» 371-372.

- ^ Leon Trotsky, History of the Russian Revolution. (London, Penguin Books, 2017), 200

External links[edit]

- The Text of Order Number 1

The Order No. 1 was issued March 1, 1917 (March 14 New Style) and was the first official decree of the Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies. The order was issued following the February Revolution in response to actions taken the day before by the Provisional Committee of the State Duma, headed by Mikhail Rodzianko. On February 28, the Provisional Committee, acting as a government following the disintegration of Tsarist authority in Petrograd and fearing that the soldiers who had gone over to the revolution on February 26–27 (O.S.) without their officers (who had generally fled) constituted a potentially uncontrollable mob that might threaten the Duma, issued an order through the Military Commission of the Duma calling on the soldiers to return to their barracks and to obey their officers.[1] The soldiers were skeptical of this order; for one thing, they saw Rodzianko as too close to the Tsar (he had been Chairman of the Fourth Duma, which was seen as quite supportive of the Tsar). Some soldiers perhaps feared that in sending them back to their barracks, he was attempting to quash the Revolution, though most were concerned that in being sent back to the barracks they would be placed under their old commanders whose heavy-handedness had led them to mutiny on the 26th; thus their grievances would go unaddressed. In response, the Petrograd Soviet issued Order Number 1.[2]

The order instructed soldiers and sailors to obey their officers and the Provisional Government only if their orders did not contradict the decrees of the Petrograd Soviet. It also called on units to elect representatives to the Soviet and for each unit to elect a committee which would run the unit. All weapons were to be handed over to these committees «and shall by no means be issued to the officers, not even at their insistence.» The order also allowed soldiers to dispense with standing to attention and saluting when off duty, although while on duty strict military discipline was to be maintained. Officers were no longer to be addressed as «Your Excellency» but rather as «Sir» («Gospodin», in Russian). Soldiers of all ranks were to be addressed formally (with «vy» instead of «ty»).[3]

There is a widespread belief that Order Number 1 infamously allowed for the election of officers,[4] thus completely undermining military discipline. The order, however, actually makes no provision for the election of officers. The elections spoken of in the order itself are for representatives to the Petrograd Soviet. The discrepancy is explained by the fact that a proclamation was issued by the Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP – essentially the Communists, divided between the Mensheviks and the Bolsheviks) and the Petrograd Committee of Socialist Revolutionaries (SRs) at about the same time calling on «Comrade Soldiers» to «elect for yourself platoon, company and regimental commanders.» Part of the debate leading up to Order Number 1 included talk of «sorting out» unfriendly (pro-Tsarist or anti-revolutionary) officers and excluding them from units. This may have been taken as a call for the election of officers. However, while unsympathetic, untrustworthy, or undesirable officers were blacklisted and forced out of their units, the actual election of officers did not take place.[5]

The order’s impact[edit]

The order was highly controversial. Leon Trotsky may have called it «the only worthy document of February Revolution,»[6] but others have seen the measure as an effort to prevent continuation of Russia’s war effort by crippling the government’s control of the military, or even as part of a plot by the Bolsheviks to undermine the Provisional Government. Many scholars have argued that, in the former sense, it succeeded. Thus, Michael Florinsky wrote that «it struck at the very heart of army discipline and contributed powerfully to the breakdown of the armed forces.»[7] As to the latter theory of a Bolshevik plot, George Katkov advanced this theory.[8]

That being said, the goal of those who issued the order was to restore discipline to the army and address the problem of how to deal with officers who were said to be returning to their units after the February Revolution yet were continuing to lord it over and abuse their troops (as several soldiers complained before the Petrograd Soviet during the debate over the order). It was not meant to apply to the armies at the front (as the sixth paragraph of the order makes clear, it was only to apply while soldiers were off duty),[9] and thus it is unclear the extent to which Order Number 1 alone led to the breakdown of the Russian Army.

On the other hand its immediate impact was very clear. No more than 48 hours after its proclamation, the Executive Committee tried to issue “Order Number Two” in an unsuccessful attempt “to annul the first order, limiting its application to the Petrograd military district”.[10] It was “in vain”, continued Leon Trotsky. “Order Number One was indestructible”.

References[edit]

- ^ N. Aveev, Revoliutsyia 1917 god (khronika sobitii) (Moscow, 1923), vol. 1, p. 40; Boyd, «The Origins of Order Number 1,» 360.

- ^ A. G. Shlyapnikov, Semnatsadtyi god (Moscow, 1925-31), vol. 1, p. 170; John Boyd, «The Origins of Order Number 1» Soviet Studies 19, No. 3 (1967): 359-372.

- ^ The full text was published in Izvestia the following day. It was printed again in Izvestia in July 1917 and in Pravda in March 1917. It is translated in Boyd, «The Origins of Order Number 1,» 359-360.

- ^ See for example, Leonard Schapiro, The Origin of the Communist Autocracy (London, 1956), 23.

- ^ See Boyd, «the Origin of Order Number 1,» 369-70.

- ^ Leon Trotsky, History of the Russian Revolution. Max Eastman, ed. (London, 1965), 291; Boyd, Boyd, «The Origins of Order Number 1,» 359.

- ^ Michael Florinsky: Russia: A History and an Interpretation (New York, 1964), vol. 2, p. 1394.

- ^ Russia 1917: The February Revolution (London, 1967), 367ff; Boyd, «the Origins of Order Number 1, 361.

- ^ Boyd, «The Origins of Order Number 1,» 371-372.

- ^ Leon Trotsky, History of the Russian Revolution. (London, Penguin Books, 2017), 200

External links[edit]

- The Text of Order Number 1

-

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ПРИКА́З № 1 (Приказ № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов по гарнизону Петроградского воен. округа), документ, предписывавший создавать солдатские комитеты и фактически отменивший единоначалие в рос. армии и на флоте. Принят 1(14).3.1917, во время Февр. революции. Основывался на требованиях представителей частей Петроградского гарнизона. Опубликован 2(15) марта в «Известиях Петроградского Совета». Установил, что в своих политич. выступлениях гарнизон подчиняется солдатским комитетам и Петросовету (приказы Воен. комиссии Гос. думы следовало исполнять лишь в той степени, в какой они не противоречили приказам и постановлениям Петросовета). Оружие передавалось в распоряжение и под контроль ротных и батальонных комитетов с категорическим запрещением выдавать его офицерам. Солдаты в строю и при исполнении служебных обязанностей должны были соблюдать строжайшую дисциплину, но вне службы обретали равные со всеми гражданами права. Отменялось обязат. отдание воинской чести и вставание «во фрунт», запрещалось грубое обращение с солдатами и обращение к ним на «ты», вместо титулования офицеров (ваше превосходительство, ваше благородие и др.) вводились обращения «господин генерал», «господин полковник» и др. В условиях революц. времени действие приказа вышло за пределы столичного гарнизона и распространилось на мн. части армии и флота, в т. ч. находившиеся на фронте. Практика его исполнения способствовала дезорганизации рос. вооруж. сил. Солдаты выходили из повиновения офицерам, в отношении которых допускались беззакония и расправы, в тыловых частях и на фронте упала дисциплина, развивалось массовое дезертирство, солдатские комитеты присваивали себе право решать множество вопросов, вплоть до оперативных.

1.03.1917 (14.03). — Петроградским Советом издан «Приказ №1», лишавший офицеров дисциплинарной власти над солдатами. Начало развала русской армии

Демократический приказ № 1

В Февральской революции крушения монархии добивались две силы: буржуазно-либеральный Комитет Государственной думы, создавший в результате Временное правительство, и Совет рабочих и солдатских депутатов («Совдеп»), в то время состоявший из меньшевиков и других социалистов (не большевиков). Обе структуры выступали за демократию, руководились масонами и потому поначалу не особенно соперничали (вскоре социалисты были введены в правительство). Всех их сплачивала цель свержения монархии и все они воспринимали Русскую армию, особенно офицерство, как единственную контрреволюционную силу, способную обернуть революцию вспять. В сущности это могло произойти, найдись в армии достаточное количество таких офицеров как генерал Ф.А. Келлер и полковник А.П. Кутепов.

И потому именно с сознательной целью разложения армии, чтобы обезопасить себя, Совдеп 1 марта 1917 г. издает свой знаменитый приказ № 1 о демократизации армии. Приказ этот передавал власть в армии солдатским комитетам, устанавливал гражданские права для солдат и матросов, ставил политические выступления войск под контроль Советов, отменял титулование офицеров. Приказ подрывал влияние контрреволюционного офицерства, способствовал переходу войск на сторону революции, играя на эгоизме и своеволии вооруженной толпы, в которую превращалась Русская армия. Офицеров изгоняли из воинских частей, кое-где даже убивали.

Правда, пришедшее к власти 2 марта Временное правительство намеревалось продолжать войну против Германии в союзе с «братской» Антантой. Поэтому оно попыталось ограничить действие приказа № 1 только Петроградским гарнизоном, морской министр Временного правительства Гучков даже отменил приказ. Затем и руководство Петроградского Совета разослало 7 марта разъяснение о том, что приказ № 1 касается только войск Петроградского военного округа, не распространяясь на фронтовые части.

Однако джин уже был выпущен из бутылки: приказ продолжал играть революционизирующую роль в войсках повсеместно, и это в короткий срок привело к полному развалу армии на радость истощенной войной Германии: она получила передышку на восточном фронте. Так февралисты пожертвовали национальными интересами русского народа в тяжелейшей Великой войне ради своих революционных целей.

С той же целью – парализовать сопротивление защитников монархии – Временное правительство распустило полицию и открыло тюрьмы, выпустив из них не только политзаключенных единомышленников, но и массу уголовников: поначалу февралистам казалось, что это также на пользу революции. Лишь позже они признавали в мемуарах (Керенский, Милюков, Тыркова-Вильямс и др.), что «ошиблись», разрушив консервативные государственные структуры, посеяв хаос и недооценив силы зла, с которыми не справились. Но была ли это только ошибка?

Именно в этом первом акте российской демократической власти, приказе № 1, она наглядно продемонстрировала суть западнической демократии: ее устойчивость основана на нравственном разложении народа – чтобы сломить сопротивление его здоровых сил и легче манипулировать эгоистично-бездуховной массой. В этом демократия полностью противоположна православной монархии, которая основывается на нравственном воспитании народа к совместному служению всех социальных слоев высшим абсолютным ценностям.

Большевикам, после приезда Ленина в Россию укрепившим свою партию и захватившим власть с помощью немецких денег, удалось тогда обуздать этот демократический хаос только кровавым террором и провозглашением новых «абсолютных ценностей», хотя и противоположных Православию, ложных, но с еще большим требованием жертвенного служения им (за неисполнение – расстрел…)