Смотреть правильно оформленное решениe и ответ на задание Стр. 81 по биологии 7 класс автор(ы) Константинов, Бабенко

Лабораторная работа 2

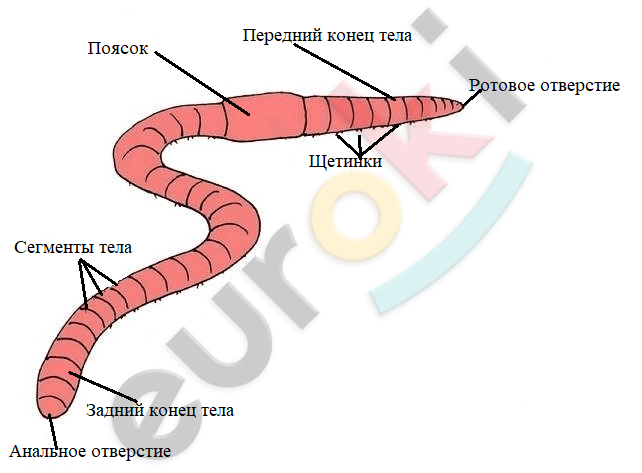

Тема: Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость.

Цель: Изучить внешнее строение дождевого червя, способ его передвижения; провести наблюдения за реакцией червя на раздражение.

Оборудование и материалы: сосуд с дождевыми червями (на влажной пористой бумаге), бумажная салфетка, фильтровальная бумага, лупа, стекло (примерно 10*10 см), лист плотной бумаги, пинцет, кусочек лука.

Ход работы:

-

Помещаем дождевого червя на стекло. Рассматриваем спинную и брюшную стороны, переднюю и заднюю части, их различие.

Тело дождевого червя удлиненное, состоящее из сегментов кольцевидной формы. Передний конец тела более длинный, темный, немного заостренный, а задний – сплющен и светлого цвета. На переднем конце находится ротовое отверстие – начальный этап пищевой системы. На заднем конце расположен конечный этап пищеварительной системы – анальное отверстие. Брюшная сторона тела дождевого червя относительно плоская, светлая. Спинная – более выпуклая и темная.

-

Рассматриваем с помощью лупы щетинки на брюшной стороне дождевого червя. Наблюдаем, как он ползает по бумаге, и прислушиваемся, есть ли шуршание при движении по мокрому стеклу.

Тело дождевого червя состоит из члеников, на которых есть маленькие щетинки (их можно разглядеть при помощи лупы). Сокращаясь и расслабляясь, червь немного извивается, продвигаясь вперед по бумаге. Когда он ползет по бумаге, слышен еле уловимый звук шуршания, издаваемый при трении щетинок о ее поверхность. Когда червь ползет по мокрому стеклу, никакого звука нет.

-

Выясняем реакцию дождевого червя на различные раздражители: прикасаемся листочком бумаги; подносим к передней части его тела свежесрезанный кусочек лука.

При прикосновении к телу дождевого червя листочком бумаги, он начинает уползать в противоположную от раздражителя сторону. Когда мы поднесли к передней части его тела свежесрезанный кусочек лука, червь начал сжимать ее, втягивать и также стараться уползти. Несмотря на то, что специальные органы чувств у дождевого червя отсутствуют, он воспринимает раздражители из внешней среды с помощью своей нервной системы, которая представлена чувствительными клетками, расположенными на всей поверхности его тела.

-

Зарисовываем дождевого червя, делаем необходимые обозначения и надписи к рисунку.

-

Вывод:

На основании наблюдений за дождевым червём мы установили, что у него вытянутое тело, длиной около 12-14 см, поделенное на сегменты кольцевыми перетяжками. Дождевой червь – представитель малощетинковых червей. На каждом сегменте тела можно увидеть маленькие и упругие щетинки, которые нужны ему во время движения, чтобы цепляться за неровности почвы или любой другой поверхности. Поверхность тела у дождевого червя увлажненная за счет того, что железы кожного эпителия постоянно выделяют слизь. Это очень важно, потому что через покровы осуществляется газообмен. Также у червя хорошо развита нервная система, а чем говорит наличие защитных рефлексов, раздражимость в ответ на прикосновения к его телу.

1.

2.

3.

4.

Общее: наличие ядра, цитоплазматической мембраны, цитоплазмы. Отличаются: клетки растений имеют оболочку, хлоропласты, вакуоль с клеточным соком.

5.

Сравнение клеток растений и животных

6.

Вывод: общее строение клеток растений и животных схожее, но есть отличия в некоторых органоидах и оболочке.

7.

Дайте краткий ответ на вопрос и выполните задание.

1. О чем свидетельствует сходство в строении клеток растений и животных?

О единстве происхождения живых организмов.

2. Вспомните основные положения клеточной теории (с. 56 учебного пособия). Отметьте, какое из положений можно подтвердить проведенной работой.

Клетки всех организмов схожи по строению, химическому составу и основным проявлениями жизнедеятельности.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_11,

делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!

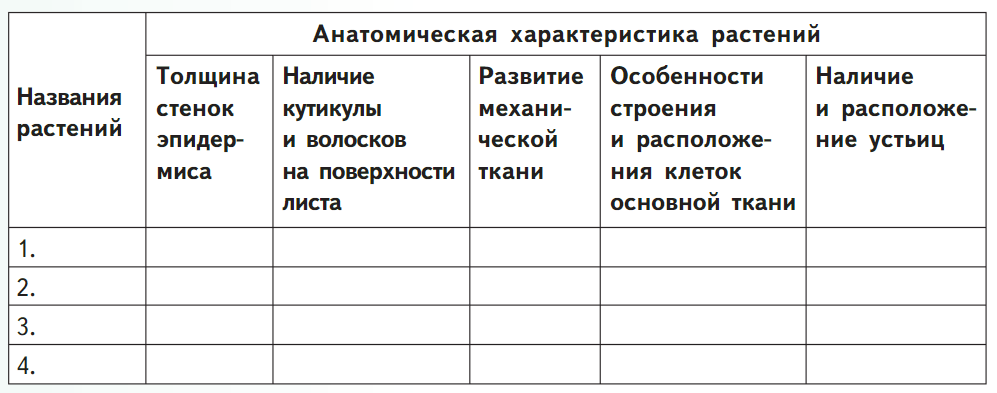

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 «Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания»

Цель работы: выявить особенности анатомического строения растений в связи с приспособлением к различным абиотическим факторам.

Материал и оборудование: комнатные растения из разных мест обитания (молочай, алоэ, гибискус, бегония, сенполия, папоротник, элодея, валлиснерия и др.); лезвия безопасной бритвы; пинцеты; препаровальные иглы; микроскопы; предметные и покровные стёкла.

Ход работы:

1. Приготовьте микропрепараты кожицы и поперечных срезов листьев разных растений. Кожицу листьев снимают путём надрыва листа. Для лучшего приготовления поперечного среза объект рекомендуется поместить в расщеп кубика картофеля или пенопласта и сделать лезвием срез такого кубика вместе с объектом. Срез, сделанный косым скользящим движением, должен быть как можно более тонким и прозрачным.

2. Полученный срез надо перенести на кончике препаровальной иглы в каплю воды на предметном стекле. Накройте объект покровным стеклом и изучите под микроскопом. Для изучения анатомического строения можно использовать готовые микропрепараты.

3. Изучите приготовленные микропрепараты, обращая внимание на признаки, указанные в таблице. Результаты исследования занесите в таблицу 1.

Таблица 1.

Особенности анатомического строения растений в связи с приспособлением к различным абиотическим факторам

4. На основе анализа изученных признаков, пользуясь данными, приведёнными в таблицах 2 и 3, укажите принадлежность растений к определённой группе по отношению к условиям увлажнения и световому режиму

Таблица 2.

Приспособительные признаки растений по отношению к водному режиму

| Гидатофиты | Нет устьиц, нет кутикулы, клетки основной ткани не дифференцированы |

|---|---|

| Гидрофиты | Есть эпидермис с устьицами, мякоть листа дифференцирована на столбчатую и губчатую ткани |

| Гигрофиты | Кутикула выражена плохо, могут быть гидатоды для выделения капель жидкой воды |

| Мезофиты | Есть устьица, кутикула тонкая, мякоть листа дифференциро−вана на столбчатую и губчатую ткани. Проводящие и механические ткани развиты хорошо |

| Суккуленты | Хорошо развита водозапасающая ткань, толстая кутикула, восковой налёт или густое опушение, устьица погружённые |

| Склерофиты | Листья нередко покрыты волосками или восковым налётом. Хорошо развиты механические ткани |

Примечание к табл. 2. Экологические группы по отношению к водному режиму:

1. гидатофиты (растения, целиком или почти целиком погружённые в воду);

2. гидрофиты (наземно−водные растения, частично погружённые в воду);

3. гигрофиты (наземные растения, живущие в условиях повышенной влажности воздуха);

4. мезофиты (растения могут переносить непродолжительную и не очень сильную засуху);

5. ксерофиты (растения мест с недостаточным увлажнением, среди которых суккуленты обладают развитой водозапасающей паренхимой, а склерофиты имеют хорошо выраженную механическую ткань, из−за чего кажутся сухими).

Таблица 3.

Приспособительные признаки растений по отношению к свету

| Светолюбивые растения | Теневыносливые растения | Тенелюбивые растения |

|---|---|---|

| Толстая кутикула, нередко с восковым налётом или опушением, большое число устьиц, клетки эпидермиса мелкие, хорошо развитая механическая ткань, столбчатая ткань — двух−трёхслойная, хлоропласты мелкие, в клетках их много | В зависимости от степени теневыносливости и места произрастания имеют адаптации, сближающие их то со светолюбивыми, то с теневыносливыми растениями | Тонкая кутикула, без воскового налёта, густого опушения, число устьиц небольшое, клетки эпидермиса крупные, механической ткани немного, столбчатая ткань однослойная, хлоропласты крупные, в клетках их не много |

Примечание к табл. 3. Экологические группы растений по отношению к условиям освещённости:

1. светолюбивые растения (растения открытых, постоянно освещённых мест);

2. теневыносливые (могут переносить затенение);

3. тенелюбивые (растения нижних ярусов тенистых лесов, плохо переносят сильное освещение).

5. По результатам работы сделайте выводы.

reshalka.com

ГДЗ учебник по биологии 11 класс (Линия Жизни) Пасечник. Лабораторная работа №2. Номер №1

Решение

Таблица 1.

Особенности анатомического строения растений в связи с приспособлением к различным абиотическим факторам

Анатомическая характеристика растений

| Названия растений | Толщина стенок эпидермиса | Наличие кутикулы и волосков на поверхности листа | Развитие механической ткани | Особенности строения и расположения клеток основной ткани | Наличие и расположение устьиц |

|---|---|---|---|---|---|

| Алоэ | Толстый кутинизированный эпидермис | Восковой налёт или густое опушение | Плохо развита механическая ткань | Хорошо развита водозапасающая ткань | Устьица погружённые |

| Тростник | Тонкая | Почти не имеет кутикулы и тем более воскового налета | Хорошо развиты механические ткани листа | Мякоть листа дифференцирована на столбчатую и губчатую ткани | Устьица на верхней стороне |

| Папоротник | Эпидермис тонкий | Поверхность кожицы покрыта восковой кутикулой, дающей дополнительную защиту | Хорошо развита механическая ткань | Мякоть листа дифференцирова−на на столбчатую и губчатую ткани | Есть устьица |

| Элодея | Эпидермис тонкий | Нет волосков или воскового налета | Механическая ткань развита умеренно | Клетки основной ткани не дифференцированы | Нет устьиц |

Вывод: в зависимости от среды обитания формируется анатомическое (морфологическое) строение растения.

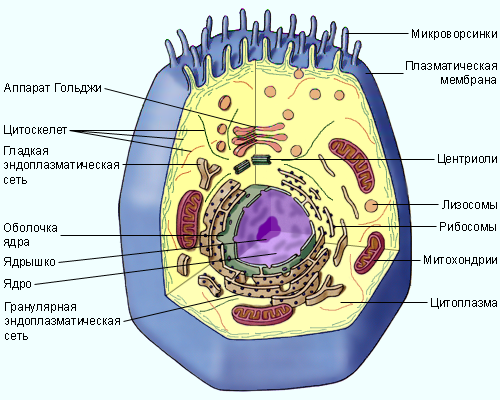

Лабораторная работа № 2

Изучение строения растительной и животной клеток

Учебная цель: познакомиться с особенностями строения клеток растительных и животных организмов.

Учебные задачи:

-

научиться готовить микропрепараты растений

-

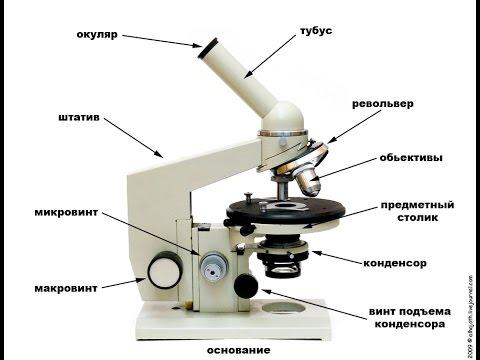

познакомиться со строением микроскопа, научиться с ним работать

-

познакомиться с многообразием клеток, убедиться в принципиальном единстве их строения

Обеспеченность занятия (средства обучения):

-

Сборник методических указаний для студентов по выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине «Биология».

-

Рабочая тетрадь.

-

Карандаш.

-

Оборудование и материалы.

Оборудование и материалы.

-

микроскоп, предметные и покровные стекла, фильтровальная бумага, препаровальная игла, пинцет, пипетка.

-

клубни картофеля, головка лука, раствор йода, вода,

-

фиксированные препараты тканей растений и животных.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия.

Все известные одноклеточные и многоклеточные организмы делятся на 2 группы: прокариоты и эукариоты. К прокариотам относятся бактерии и цианобактерии. У прокариот в клетках нет оформленного ядра. К эукариотам относятся протесты, грибы, растения и животные. Для всех эукариотических клеток характерны общие черты строения. Их особенностью является наличие ядра и ядрышка. От внешней среды клетка отделена цитоплазматической мембраной — плазмалеммой. Под ней находится гелеобразная часть клетки — цитоплазма. В цитоплазме расположены все органоиды клетки. К органоидам клетки относятся: ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, пластиды, вакуоли, рибосомы, клеточный центр. Цитоплазма также содержит различные включения.

Несмотря на сходство по строению и химическому составу, клетки живых организмов из различных царств живой природы имеют и существенные различия. Клетки грибов, растений и животных различаются по структурным и физиолого-биохимическим особенностям. Так, например, клетки грибов и растений помимо плазматической мембраны окружены еще и прочной клеточной стенкой. Однако, химический состав клеточной стенки различен. У растений она состоит преимущественно из целлюлозы, а у грибов в состав клеточной стенки входит хитин — вещество, из которого построен наружный скелет членистоногих животных. У животных клеток клеточных оболочек нет. В отличие от животных, клетки растений и грибов имеют крупную вакуоль. Чем старше клетка, тем вакуоль больше. Растительная клетка содержит в своем составе пластиды. Хлоропласты (содержат хлорофилл, окрашены в зеленый цвет, обеспечивают синтез органических веществ); лейкопласты (бесцветны, в основном служат для запаса питательных веществ); хромопласты (содержат пигменты, придающие клеткам желтый, красный или оранжевый цвет, например, каратиноиды). В клетках животных и грибов пластиды отсутствуют, поэтому лишь растения имеют автотрофный способ питания. Различия прослеживаются и в типе запасных питательных веществ. Так, у грибов и животных резервным углеводом является гликоген, а у растений — крахмал. Еще одним различием является отсутствие у растений центриолей.

Рис. 1 Строение животной клетки

Рис. 2 Строение растительной клетки

Задания для лабораторной работы.

Задание 1. Ознакомьтесь с устройством микроскопа и правилами работы с ним.

Поставьте перед собой микроскоп так, чтобы штатив был обращен к вам, а столик от вас. Поставьте в рабочее положение объектив с малым увеличением (+8). Глядя в окуляр, осветите с помощью зеркала или электронной подсветки поле зрения. Положите на предметный столик готовый препарат, прижмите его клеммами. Осторожно вращая макрометрические винты, опустите объектив так, чтобы он находился на расстоянии 2-3 мм от препарата. Теперь глядя в окуляр, медленно поднимайте объектив до тех пор, пока в поле зрения не появится четкое изображение объекта. Рассмотрите объект при большем увеличении. Для этого поставьте в рабочее положение объектив (+40). Затем настройте на резкость изображение объекта с помощью микрометрических винтов. Увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива на увеличение окуляра. Для типичного исследовательского микроскопа увеличение окуляра равно 10, а увеличение объективов – 10, 45 и 100.

Запишите, во сколько раз можно увеличить изображение на вашем микроскопе?

Задание 2. Выполните опыты:

Опыт№1. Приготовление и изучение препарата кожицы лука.

а) от чешуйки лука отделите небольшую часть эпидермиса и положите в каплю подкрашенной йодом воды на предметное стекло;

б) расправьте препарат иглой и накройте покровным стеклом, удалите избыток воды фильтровальной бумагой;

в) рассмотрите приготовленный препарат сначала под малым, а затем под большим увеличением;

г) сделайте рисунок в тетради, обозначьте видимые части клетки.

Опыт №2. Приготовление и изучение препарата клеток клубня картофеля.

а) со среза клубня картофеля соскоблить препаровальной иглой немного мякоти;

б) поместите ее на предметное стекло в кагшю воды, окрашенную слабым раствором йода, накройте покровным стеклом, удалите избыток воды фильтровальной бумагой;

в) рассмотрите приготовленный препарат под малым, а затем под большим увеличением микроскопа:

г) сделайте рисунок в тетради, обозначьте видимые части клетки, укажите зерна запасного вещества — крахмала.

Опыт№3. Изучение микропрепарата стебля герани.

а) рассмотрите препарат стебля герани под малым, а затем под большим увеличением микроскопа;

б) сделайте рисунок в тетради, обозначьте зерна хлорофилла.

Опыт №4. Изучение микропрепарата клеток печени животного.

а) рассмотрите препарат клеток печени животного под малым, а затем под большим увеличением микроскопа;

б) сделайте рисунок в тетради, обозначьте видимые части клетки.

Порядок выполнения отчёта по практическому занятию

В тетради напишите номер, название и учебную цель занятия, оборудование и материалы.

-

Выполните задание 1.

-

Выполните задание 2. Зарисуйте все рассмотренные в микроскоп типы клеток, обозначьте видимые части клеток.

-

Какие черты сходства растительных и. животных клеток вы наблюдали? В чем причина их сходства?

-

Какие черты различия растительных и животных клеток вы наблюдали? В чем причины их различия?

-

Заполните таблицу.

| Признаки | Клетки | |

| Растительные | Животные | |

| Клеточная стенка | ||

| Пластиды | ||

| Крупная вакуоль | ||

| Центриоли | ||

| Способ питания | ||

| Запасающий углевод |

Сформулируйте вывод по работе. Отразите, насколько успешно Вы справились с учебными задачами практического занятия

Лабораторная работа №

2

Тема: Рассматривание

микропрепаратов с делящимися клетками растения

Цель работы:

изучение делящихся

клеток.

Оборудование:

микроскоп, готовые

микропрепараты с делящимися клетками кончика корня.

Ход работы

1. Рассмотрите микропрепарат сначала при малом, а затем — при большом увеличении.

2. Найдите на микропрепарате делящиеся клетки. Определите, какие фазы деления клеток зафиксированы на препарате.

3. Сосчитайте количество делящихся клеток, которые находятся в поле зрения (не сдвигая микропрепарат под микроскопом).

4. Сосчитайте количество неделящихся клеток, находящихся в поле зрения под микроскопом.

5. Зарисуйте делящиеся клетки в таблице по образцу:

| Фаза деления клетки | Вид клетки во время фазы деления | Номер данной фазы на рисунке |

| Профаза | ||

| Метафаза | ||

| Анафаза | ||

| Телофаза |

Кончик корешка лука

II. Фазы митоза и

цитокинез в кончике корня лука (схема)

1 — интерфаза

2, 3, 4, — профаза,

5 — метафаза,

6 — анафаза,

7, 8, 9 — телофаза,

10 — цитокинез,

11 — дочерние клетки

На нижнем рисунке найдите фазы митоза и их номера занесите в таблицу